martedì 27 maggio 2025

lunedì 26 maggio 2025

giovedì 22 maggio 2025

Un borgese piccolo piccolo - Vincenzo Cerami - Appunti

Di lì a poco sbucarono in una piazzetta quadrata dove successe quello che successe. Fu insieme un batter d’occhio e un’eternità. Non aveva finito di dire: ‘Mamma’ che già Mario era morto. Un attimo prima o un secolo prima l’urlo di una donna, di quelli che si possono fare solo in falsetto, a spaccagola. Il sangue usciva dai calzoni del ragazzo come da rubinetti lasciati aperti. A ucciderlo furono alcuni colpi d’arma da fuoco (più tardi si venne a sapere che si trattava di fucili mitragliatori in dotazione ai fanti dell’Esercito)

Accadimenti straordinari avvenivano ogni giorno, da trent’anni. Ogni giorno una strage,una faida tragica di famiglia, crollo di dighe, esplosioni di delinquenza, i suicidi più atroci erano al centro dei loro discorsi. […] Alla fine, sempre, prima di chiudersi nei rispettivi uffici, gli impiegati si trovavano d’accordo che l’istituzione di una sana pena di morte avrebbe messo a tacere definitivamente tutta la violenza di questo mondo.

...violenza verbale del ceto impiegatizio: «E intanto i colleghi di stanza blateravano e vomitavano la loro rabbia per tutte le ingiustizie di questo schifoso mondo pieno di froci, di comunisti, di drogati e di ministri corrotti»

Giovanni, prossimo alla pensione e pronto a lasciare spazio al figlio, riflette su come lui «da contadino abruzzese morto di fame era diventato, col tempo, un burocrate del Ministero»

Si sente fiero «perché nel suo piccolo aveva contribuito lui stesso a creare quella situazione di privilegio per il figlio e anche per tutti i compagni di scuola». Per Mario ora sarà tutta un’altra cosa: «Nato in città, non avrebbe dovuto avere alcuna malinconia: tutto eral ì, a portata di mano: la casa, la famiglia, l’ufficio, la carriera…»

Manca infatti completamente in quest’opera di Cerami la lotta di classe, spostatasi tral e mura dell’ufficio del Ministero e ridottasi alla competizione tra piccoli burocrati.

...in funzione del desiderio del borghese capitalista di soddisfare i propri interessi.funzione del desiderio del borghese capitalista di soddisfare i propri interessi.

«In fondo tutta quella gente dell’ordine era impiegata come lui e anzi non poteva esistere senza il suo Ministero. […]

«Farai strada, quant’è vero Iddio… Comincerai proprio da doves ono arrivato io, dopo trent’anni di servizio… e tu hai soltanto vent’anni… Un giovane in gamba per davvero pensa al suo avvenire, a nient’altro che a quello e lascia che gli altri s’impicchino»

...i tentativi disperatamente comici di «arrivismo» degli impiegati che aspirano a raggiungere l’ideale dell’«uomo di successo» sia in senso economico che in termini di «stile»

Trionfa dunque quella mentalità piccolo-borghese neofascista che nella visione pasoliniana invoca a sottrarsi, con violenza ripulsiva, alla contaminazione dell’impuro? Una lettura contraria si potrebbe trovare in Recalcati che, citando la massima evangelica «ciò che esce dall’uomo contamina l’uomo» (Marco 7, 20-23), sostiene invece che «non serve dunque sterminare il nemico come se fosse un batterio, […]; il male non viene mai solo da fuori; il male più inestirpabile abita il nostro essere» . È quindi ancora possibile ribaltare la discesa infernale del “borghese piccolo piccolo”?

Il finale del libro narra il susseguirsi di gesti automatici che preparano a un lento spegnersi del pensionato Giovanni: «riempì la tazzina e con le labbra a punta ci soffiò sopra a circolo. Soffiava e pensava che per una quindicina d’anni tutte le mattine sarebbe stato così» . In questa versione “neocrepuscolare”, la mostruosità è quella dell’indistinzione delle categorie, è quell’insostenibilità delle contraddizioni che, invece di tradursi in “scandalo” (come nell’opera di Pasolini), semplicemente si assopisce nella grigia normalità.

«Un borghese piccolo piccolo diventa un romanzo sulla fragilità dell’italiano medio a cui, sprovvisto di tutto, non resta che diventare un mostro».

Di fronte al vuoto valoriale e all’assenza di senso civico, di fatti, l’italiano medio si fa egoista, indifferente agli altri, e dunque solo.

Il comportamento di Giovanni Vivaldi rappresenta lo spirito dell’Italia di allora: un paese che sperava in una vita migliore, specie dopo il boom economico, ma che vive sotto la paura della lotta armata. L’Italia del protagonista è quella dei magheggi e degli imbrogli dove «contavano soprattutto due categorie di persone: “quelli che avevano una cultura” e “quelli che avevano le conoscenze”», in cui bisogna solo pensare a se stessi: “Pensa a te, solo a te, – gli rispose il padre, seduto sulla cima della sua saggezza. – In questo mondo non hai il tempo di fare sì con gli occhi e no col capo… è il tempo che basta al tuo nemico per pugnalarti alla schiena. Non esitare un momento, vai per la tua strada, non voltar ti indietro…”

Giovanni solo conosceva i segreti del suo animo. La naturalezza con la quale avevano ripreso a considerarlo lo disturbava. Potevano veramente credere che egli era lo stesso di sempre? Avrebbe potuto un uomo come lui lasciarsi intrappolare così dalla vita, come se niente fosse stato? In un primo momento Giovanni si era illuso di essere in qualche modo risarcito; non sapeva né come né quando, ma conosceva bene il perché. E allora, dentro, come uno zabaione, gli montava una specie di corpo estraneo, una forza irrefrenabile che aveva bisogno di esprimersi. Ma era troppo baccalà per dare seguito ai suoi istinti che, invero, sor tivano dalla testa più che dalle viscere.

lunedì 19 maggio 2025

venerdì 16 maggio 2025

giovedì 15 maggio 2025

Medea - Christa Wolf - appunti

Medea

Christa Wolf

Nel romanzo di Christa Wolf, Medea è una donna forte e libera, una «maga» depositaria di un «sapere del corpo e della terra». È questo «secondo sguardo» che le fa scoprire un orribile segreto nascosto nel sottosuolo del palazzo reale di Corinto. Medea dovrà pagare per aver svelato il crimine su cui si fonda il potere. Non saprà né vorrà difendersi perché – dopo aver abbandonato la natia Colchide, anch’essa macchiata di sangue innocente – non ha più radici né ideali che la sostengano. In Medea ritroviamo la riscrittura radicale del mito già presente in Cassandra.

La figura di Medea ci è stata consegnata da Euripide soprattutto come la madre che ha ucciso i propri figli, la violenza irrazionale contrapposta alla razionalità patriarcale della civiltà greca. Christa Wolf ribalta questa versione con una vera e propria indagine riallacciandosi alle fonti antecedenti Euripide.

La Medea non-violenta di Christa Wolf

Il mito di Medea è ripreso dalla scrittrice tedesca Christa Wolf in un romanzo uscito in Germania nel 1996 (Medea. Stimmen), e prontamente pubblicato in Italia (Medea. Voci, trad. di Anita Raja, e/o, Roma, 1996). Il sottotitolo del romanzo (Voci) allude alla tecnica narrativa della plurivocalità adottata: ogni capitolo è narrato in prima persona da sei diversi personaggi (Medea; Giasone; Agamede: maga e guaritrice, un tempo allieva di Medea; Acamante: astronomo di Corinto e consigliere del re Creonte; Leuco: secondo astronomo e allievo di Acamante; Glauce: la figlia del re Creonte, promessa sposa a Giasone). Oltre a vivacizzare la narrazione attraverso una pluralità espressiva, l'intersecarsi delle voci dei personaggi mette in rilievo il conflitto tra due mondi lontani e incomponibili; un conflitto tra culture che nel romanzo della Wolf diventa riflessione sulle origini stesse dell'idea di potere.

Una rilettura del mito

La storia di Medea raccontata dalla Wolf modifica radicalmente la versione del mito della tragedia euripidea. E' in primo luogo il tratto più inquietante della donna-maga, l'infanticidio (presente anche nelle riletture del mito di Grillparzer, Alvaro e Pasolini), che viene rifiutato, nell'adozione di una versione pre-euripidea del racconto, secondo la quale i bambini furono lapidati dai Corinzi infuriati contro Medea, ritenendola responsabile (con le sue arti magiche) della peste che aveva colpito la città (perfetto esempio di capro espiatorio). In una intervista del 1997, Christa Wolf spiega come nacque l'idea di dedicare un romanzo alla figura della principessa della Colchide. Dal testo dell'intervista estrapoliamo due passi che forniscono alcune importanti indicazioni per l'interpretazione del romanzo.

Ho cominciato a interessarmi a Medea nel 1990. Lo stesso anno in cui la DDR [Repubblica democratica tedesca] stava sparendo dalla storia. Ho cominciato a domandarmi perché nella nostra società tutto viene consumato e nello stesso tempo si va sempre alla ricerca di un capro espiatorio. I miei primi appunti su Medea sono del 1991. Di lei conoscevo come tutti la versione di Euripide (..) [la Wolf riassume la nota vicenda, fino all'epilogo tragico] [Medea] narra Euripide, folle di gelosia e di orgoglio ferito uccide la figlia del re, quindi i propri figli. Non potevo crederci. Mentre pensavo a Medea mi venne in aiuto il caso. Una studiosa di Basilea, curatrice del sarcofago di Medea presso il museo locale mi spedì un suo articolo dal quale risulta che Euripide per primo attribuisce a Medea l'infanticidio, mentre fonti antecedenti descrivono i tentativi di Medea di salvare i tre figli portandoli al santuario di Era. (...) Fin dall'inizio pensavo che Medea fosse troppo legata alla vita per aver voluto uccidere i propri figli. Non potevo credere che una guaritrice, un'esperta di magia, originata da antichisismi strati del mito, dai tempi in cui i figli erano il bene supremo di una tribù, doveva uccidere i propri figli.

Medea e gli altri personaggi del romanzo raccontano il momento del trapasso da una cultura matriarcale a una cultura patriarcale.

La figura di Medea diventa occasione per una riflessione sulla 'diversità' femminile. La cultura della maga della Colchide si nutre dei riti misteriosi del corpo e della fertilità: è una cultura matriarcale che rifiuta la violenza, proprio perché legata ai valori 'femminili' del concepimento e del parto.

Alle domande ignare di Medea cercai di spiegarle che Creonte in quanto re non è Creonte o un qualunque altro uomo, non è affatto una persona, ma una carica, appunto il re.

Ciò che era utile non doveva necessariamente essere buono.

Buono era ciò che favoriva il dispiegamento di tutto l'esistente. Dunque la fertilità, dissi.

Legata a una cultura del corpo, alla visione di un'esistenza immersa nella realtà organica della vita, Medea non riesce a comprendere come un uomo possa essere trasformato in simbolo, divenire - in altri termini - qualcosa di altro da sé, qualcosa di diverso dalla naturale espressione degli affetti, del calore e delle emozioni che ne determinano la persona.

La riduzione della realtà magmatica e varia ad un ordine (razionale?) appare come la negazione del «buono» che, per la cultura di Medea, coincide con il «dispiegamento di tutto l'esistente».

Libera espansione vitale, la cultura di Medea non può che appoggiarsi sui valori (femminili) della fertilità e - per conseguenza - del rispetto della vita, nel rifiuto della violenza e di ogni pretesa di imporre un ordine alle cose che voglia semplificare la molteplicità che le caratterizza.

...la negazione sistematica delle infinite modulazioni della vita,

costretta all'ordine unidimensionale di un sistema di valori (il potere; la ricchezza; la gerarchia sociale) rigido.

Il delitto che fonda il potere

Il racconto di Acamante - utilizzando il privilegio del racconto mitico di condensare in un evento un messaggio di alto valore simbolico - descrive una sorta di momento fondativo del potere e della violenza gestita dalle pubbliche istituzioni. Il passaggio dal mondo primitivo (alla cui profondità ancestrale appartiene Medea) a un sistema socio-politico più organizzato, implica l'imporsi di un'organizzazione, di una mentalità pragmatica e organizzata, che sembra preludere alla progressiva perdita di valore della vita e dell'esperienza del singolo, a favore dell'efficacia razionale del sistema. Alla partecipazione commossa per ogni forma di vita che caratterizza la sensibilità primitiva, si sostituisce un estinguersi della pietà destinata ad essere tanto più marcato quanto più il 'sistema' sociale sarà complesso, e rigidamente regolato dalla prassi, dalla logica imposta dalla tecnica. Le parole di Acamante che concludono il brano proposto escludono l' ingenua nostalgia per un eden perduto. Uomo di potere e intellettuale (meglio diremmo: tecnocrate) Acamante avverte con dolorosa consapevolezza la forza ineluttabile della realtà, l'impossibilità di ribellarsi al «corso del tempo».

Se il superamento del passato significava, fino

all’89, prendere le distanze dal nazismo, dagli anni ‘90 in poi passa a significare,

nella Germania unita, prendere le distanze dall’esperienza socialista dell’ex Ddr.

Germania divisa (Colchide = Est, Corinto =Ovest)

Il volto di qualsiasi potere, la questione della propria identità, la ricerca di un capro espiatorio per giustificare la propria storia.

...i problemi dell’integrazione tra cittadini dell’Est e delI’Ovest la ossessionavano, mentre alla mente le si ripresentava la figura di una Medea grande e perdente, in nessun luogo e in nessun modo mai integrata.

«Il passato non è morto; non è nemmeno passato. Ce ne stacchiamo e agiamo come se ci fosse estraneo.»

(Christa Wolf, Trama d'infanzia)

La sua Medea non è divina, non è maga, non ha ucciso nessuno: non coincide con quella di Euripide, ma neppure con quella delle versioni più antiche.

Medea é straniera ed intellettuale, moralmente perseguitata ma capace di trovare autonomia di parola e libertà di espressione.

“Tutti i crimini che ho commesso fino ad oggi siano ritenuti atti di pietà... Ora sono veramente Medea, la mia indole si è accresciuta grazie al male”

Quidquid admissum est adhuc, pietas vocetur... Medea nunc sum; crevit ingenium malis

“Tutto ciò che ho praticato finora, lo chiamo opera d’amore... Medea sono adesso, cresciuta è la mia natura grazie alla sofferenza”.

“Va’ per gli spazi alti del cielo ad attestare che non ci sono dei là dove tu passi”

Per alta vade spatia sublimi aetheris, testare nullos esse, qua veheris, deos.

Medea è una peregrina, che gli dei non assistono.

essere costretta a procedere

Medea segue Merope per scoprire, dietro di lei, un segreto che in fondo conosce da sempre: ogni potere fonda se stesso sul crimine.

“scrivere è punto cieco d’ogni ricerca, d’ogni interrogazione di fronte ai lati dell’esperienza di vita…è discesa...per vedere in faccia l’orrore e cercare di tornare in superficie col gusto rinnovato dello stare in vita, malgrado tutto”

C’è una terra dell’oro in senso metaforico, che è Colchide, e una terra dell’oro in senso monetario, che è Corinto: nella Coichide c’era l’oro. Vero oro.

Corinto è ossessionata dalla brama dell’oro...

E la cosa che ci sbigottì di più: il valore di un cittadino di Corinto si misura della quantità di oro che possiede.

Vi è poi la chiave di lettura divulgata dai media all’indomani del pubblicazione del romanzo: l’allegoria della società tedesca post-unitaria cui si è già fatto cenno, con tutte le possibili polemiche nei confronti del processo di integrazione tra tedeschi dell’est (Colchi) e dell’ovest (Corinzi). Si tratta di lettura riduttiva, finalizzata forse qualche anno fa alla diffusione dell’opera. Dove non sono contrapposte una Colchide dai solidi valori ed una Corinto capitalista, dal momento che entrambe appaiono colpevoli: la Colchide è una terra piena di morti e di sangue, terribile quanto la Grecia.

“Dicono di Medea che ha ucciso i suoi due figli: ma non è vero, glieli hanno uccisi quelli di Corinto. Dicono che era gelosa di Giasone, ma non è vero, amava riamata un altro. Dicono che ha ucciso la nuova sposa di lui, Glauce, ma non è vero, la ragazza si è gettata nel pozzo. Dicono che aveva ucciso il fratello, Absirto, ma non è vero, lo aveva ucciso il padre per impedirgli di succedergli. Dicono che è una maga, ma non è vero, aiuta i malati a guarire. Dicono che è libera, selvaggia, indomita, straniera.

Soltanto questo è vero.

A distanza di pochi anni, l’opera della Wolf appare più ricca e complessa rispetto a come fu recepita nel 1996, e ancora nel ‘97,quando fu conferita alla scrittrice la laurea honoris causa dall’Università di Torino (26/5). I problemi ed i fantasmi che in parte la hanno nutrita, in parte offuscata, sono lontani. Essa si impone oggi come un testo innovativo, che nel nuovo millennio darà certamente adito a ulteriori dibattiti.

“In Colchide? Mi illudo se dentro di me insisto che là era diverso? Come

ultimamente io mi eserciti a rievocare il ricordo della Colchide, a riempirlo di colori, come se mi rifiutassi di assistere semplicemente allo svanire della Colchide, dentro di me. O come se ne avessi bisogno, non so a che scopo... Ma il confìne del mondo è la Colchide. La nostra Colchide alle propaggini meridionali del Caucaso selvaggio, il cui erto profilo montuoso è inscritto dentro ciascuno di noi, lo sappiamo gli uni degli altri, non ne parliamo mai, parlarne accresce la nostalgia fino all’intollerabile. E tuttavia io lo sapevo che non avrei mai cessato di provare nostalgia della Colchide, ma che significa sapere, è impossibile presagire questa pena che non si placa mai, che consuma sempre, noi Colchi ce la leggiamo negli occhi quando ci incontriamo per cantare le nostre canzoni e raccontare ai giovani che stanno crescendo le storie dei nostri dei e della nostra stirpe, che alcuni di loro non vogliono più udire perché ci tengono a passare per veri Corinzi”

“frammenti del passato”

...ciascuno fu costretto a conformarsi

“Noi in Colchide eravamo vivificati dalle antichissime leggende secondo le quali il nostro paese era governato da regine e re giusti, abitato da persone che vivevano in armonia e tra le quali la proprietà era distribuita così equamente che nessuno invidiava l’altro o attentava ai suoi beni o addirittura alla sua vita. Nei primi tempi a Corinto, quando io, ancora inesperta, raccontavo questo sogno dei Colchi, sul viso di chi mi ascoltava appariva sempre la stessa espressione, incredulità mista a compassione, infine tedio e avversione, così che rinunciavo a spiegare che a noi Colchi quell’ideale stava così tangibilmente davanti agli occhi che lo prendevamo a misura della nostra vita”.

Tre caratteristiche di Euripide: l’orgoglio, l’isolamento e l’essere portatrice di un problema che non consente risposte.

Dihle vede tre configurazioni in tre filoni principali entro il Fortleben di Medea: quello della creatura demonica, quello del conflitto tra culture, quello della donna innamorata che si vendica per gelosia (Dihle, 1976: 176-178). Negli ultimi decenni sembra essersi aggiunto quello della donna perseguitata ed emarginata, per nulla sovrumana, non innamorata né infanticida.

Medea, come in Euripide, è isolata, vittima di un processo di emarginazione da parte dei Corinzi, di Creonte e dei suoi. In più l’isolamento, qui, va di pari passo con un processo di autoisolamento da parte di qualcuno che basta a se stesso.

“Era una bella mattina. Un sogno dissoltosi al risveglio aveva aperto una chiusa, mi era affluito dentro un senso di benessere, senza motivo, sempre così. Buttai indietro la pelle di pecora sotto cui ho sempre dormito da quando sono andata via dalla Colchide, balzai su dal mio giaciglio, il freddo dei pavimento d’argilla mi diede una scossa”

Tanto nella Medea di Pier Paolo Pasolini quanto in quella di von Trier, la condizione di solitudine della protagonista si deduce (anche) dal luogo dove è relegata, una casupola in entrambi i casi, lontanissima da palazzo nel secondo dei due film. Anche le messinscena degli ultimi anni insistono su questo punto: Medea vive in un container oppure in una sorta di buca scavata nella viva terra. In Anouilh confinata in un carrozzone da zingari, naturalmente fuori da Corinto. Nel XX secolo generalmente si sottolinea la distanza tra Medea barbara e Giasone civile: la catapecchia assegnata dai Corinzi alla figlia di re è segno concreto del disprezzo e dell’emarginazione.

...lei portò via quasi con sollievo le sue cose, non era granchè.

Medea è orgogliosa, ma il suo è un orgoglio al positivo, che permette alla donna di bastare a se stessa.

“...aveva perso ogni misura anche Medea. Smodata era alla fine, proprio quale serviva ai Corinzi, una furia. Come irruppe nel tempio di Era, i pallidi spauriti ragazzi per mano, e spinse da parte la sacerdotessa che le sbarrava la strada, come condusse i bambini all’altare e urlò rivolta alla dea quella che somigliava più a una minaccia che a una preghiera: doveva proteggerle i bambini, visto che lei, la madre, non era più in grado di farlo.”

In quale luogo, io? È pensabile un mondo, un tempo, in cui io possa

stare bene? Qui non c’è nessuno a cui lo possa chiedere. E questa è la

risposta”.

L’insistenza sui termini che indicano barbarie e selvaggeria è tanto più notevole in quanto la Wolf, a parole, volle prenderne le distanze, ben conscia del fatto che la connotazione è in primis euripidea: “Si era nel pieno della guerra del Peloponneso… Atene aveva davvero la necessità di emarginare gli stranieri, di stabilire rispetto loro un confine. In nessun altro dramma imperniato sulla figura di Medea ricorre così spesso il termine di barbara, come invece accade, in senso negativo, per Euripide”.

Alla fine la Medea creata da Christa Wolf si colloca in una dimensione di

acronia, si carica delle domande e dei problemi senza risposta accumulatisi dai Greci in poi; esiste oggi, una risposta?

In comune con Euripide vi è ancora un elemento: non viene a conoscenza del destino di Medea. Si sa che si salva, ma non come e dove; va verso un altrove, e questo è tutto.

In Euripide Medea è salvata da un dio; perché? Nella Wolf, Medea degli dei ride, per lei non sono mai esistiti - Non posso che ridere.

“Non posso che ridere. Adesso gli sono superiore. Dovunque mi frughino, coi loro arti crudeli in me non troveranno traccia di speranza, di paura. Niente di niente… Sono libera.”

Vi sono tasti su cui la Wolf insiste particolarmente. Uno è il “selvaggio”, collegato a Medea e al suo mondo, un altro è la capacità non comune della donna di reagire con calma e freddezza agli eventi.

“Non sono più giovane, ma pur sempre selvaggia, lo dicono i Corinzi, per loro una donna è selvaggia se fa di testa sua.”

“Non sono più giovane, ma pur sempre selvaggia, lo dicono i Corinzi, per loro una donna è selvaggia se fa di testa sua.”

“Nel selvaggio oriente anche le bestie sono indomabili e terribili…”

“Ma per favore, Giasone, in fin dei conti sono dei selvaggi.

“Mi lasciai incitare dalla musica selvaggia dei suoi tamburi…”

“Portava per la città i suoi capelli selvaggi come un vessillo…”

“una donna che, con urla selvagge, getta contro vento, in mare, le ossa di un morto…”

“la paura di se stessi, la paura che li rendeva così selvaggi su cosa si

spettegolasse di più se non sulla donna che essi chiamavano la bella selvaggia…”

“Mi dissi, io sono Medea la maga, se è questo che volete. La selvaggia...”

“e cominciammo la nostra danza, che divenne sempre più selvaggia...”

Vi è un forte iato, in questo senso, tra oriente ed occidente: Medea, che appartiene all’est, continua ad essere vista, una volta espatriata, come una barbara, una selvaggia. L’aggettivo “selvaggia” è tempestosamente presente, ad accompagnare gesti e situazioni: sono selvaggi i capelli, l’oriente, le urla, le notti di festa o di danza, la straniera. Medea però conosce anche l’autocontrollo, la tranquilla lucidità (una dote che dovrebbe connotare i Greci).

Dunque non c’è da un lato la violenza degli affetti (i primitivi), e dall’altro la meditata riflessione (gli esseri civili), non esiste una dicotomia in Medea, in essa convivono opposti sentimenti.

Nella Wolf ella non giganteggia statuaria, capace di scegliersi un itinerario di male; è invece una donna alla quale sono state tolte tutte le illusioni, che non cede alla paura né alla stanchezza. Porta con sé il bisogno di un’intesa, di una fratellanza tra uomo e donna, di un colloquio paritario. Non sogna davvero un Eden perduto.

Aspira a un bene comune che sarebbe realizzabile. Molto prima delle battute finali sopra citate, la Wolf avverte che gli interrogativi non vengono risolti, che non esistono certezze.

“Non avrei dovuto lasciare la Colchide. Non aiutare Giasone a conquistare il Vello. Non persuadere i miei a venir via. Non sottopormi a quella lunga brutta traversata, non passare tutti questi anni a Corinto come una barbara mezzo temuta, mezzo disprezzata. I bambini, si. Ma che cosa troveranno loro. Su questo disco che chiamiamo terra non esistono più, mio caro altro che vincitori e vittime. E che cosa troverò io, ora vorrei sapere, quando verrò sospinta oltre il suo bordo”

“mi cautelo prima che mi succeda qualcosa”

Niente ho voluto di tutto quel che è accaduto. Ma cosa avrei potuto fare.

La vera passione di Medea, si è detto, sta nella brama di indagine, nel desiderio inesausto di cercare e di capire; sta anche nel desiderio vivo di partecipare alle relazioni, ai problemi, ai casi altrui, in una città votata alle distruzioni, carestie, morti.

“Mi teneva strettissima, lo ricordo ancora, mi parlava piano, quando ci avvicinammo a quel posto e le mani mi divennero umide e i piedi si puntarono contro il suolo, mi acquietò con le sue parole, no, fu più che acquietamento, fu uno dei suoi giochi di prestigio, adesso me ne rendo conto, perché all’improvviso non percepii niente più che un grande silenzio, e quando i suoni ritornarono sedevo accanto a lei sulla panca

di pietra all’altra estremità del cortile del palazzo, all’ombra del vecchissimo ulivo, dovevo dunque aver camminato, dovevo aver oltrepassato quel posto senza piombare nello stato che temevo tanto, quasi mi sembrava di doverlo recuperare, perché tutto fosse in ordine, ma lei disse che ora non era più necessario, mi mise la testa sul suo

grembo, mi accarezzò la fronte e parlò piano della bambina che un tempo ero stata e che un ricordo intollerabile legava a quel posto nel cortile, un ricordo che avevo dovuto dimenticare, cosa normale, per poter sopravvivere, anche se nella testa della bambina no, lì le cose dimenticate erano cresciute mentre diventava grande, una macchia scura che aumenta, mi capisci Glauce, fino a impossessarsi della bambina, della fanciulla, ah, la capivo, la capivo fin troppo bene, lei mi gettava la corda, dovevo calarmi appesa alla sue domande, voleva condurmi davanti ai posti pericolosi dove da sola non riuscivo a passare, voleva rendersi insostituibile, avrei dovuto capirlo.”

La serie di monologhi affidata a personaggi differenti acquista facilmente collocazione drammaturgica, sottolinea le difficoltà di dialogo tra interlocutori che hanno ognuno una propria versione di una storia.

GIASONE: Argonauta, capitano dell’«Argo».

AGAMEDA: Della Colchide. Un tempo allieva di Medea.

ACAMANTE: Di Corinto. Primo astronomo del re Creonte.

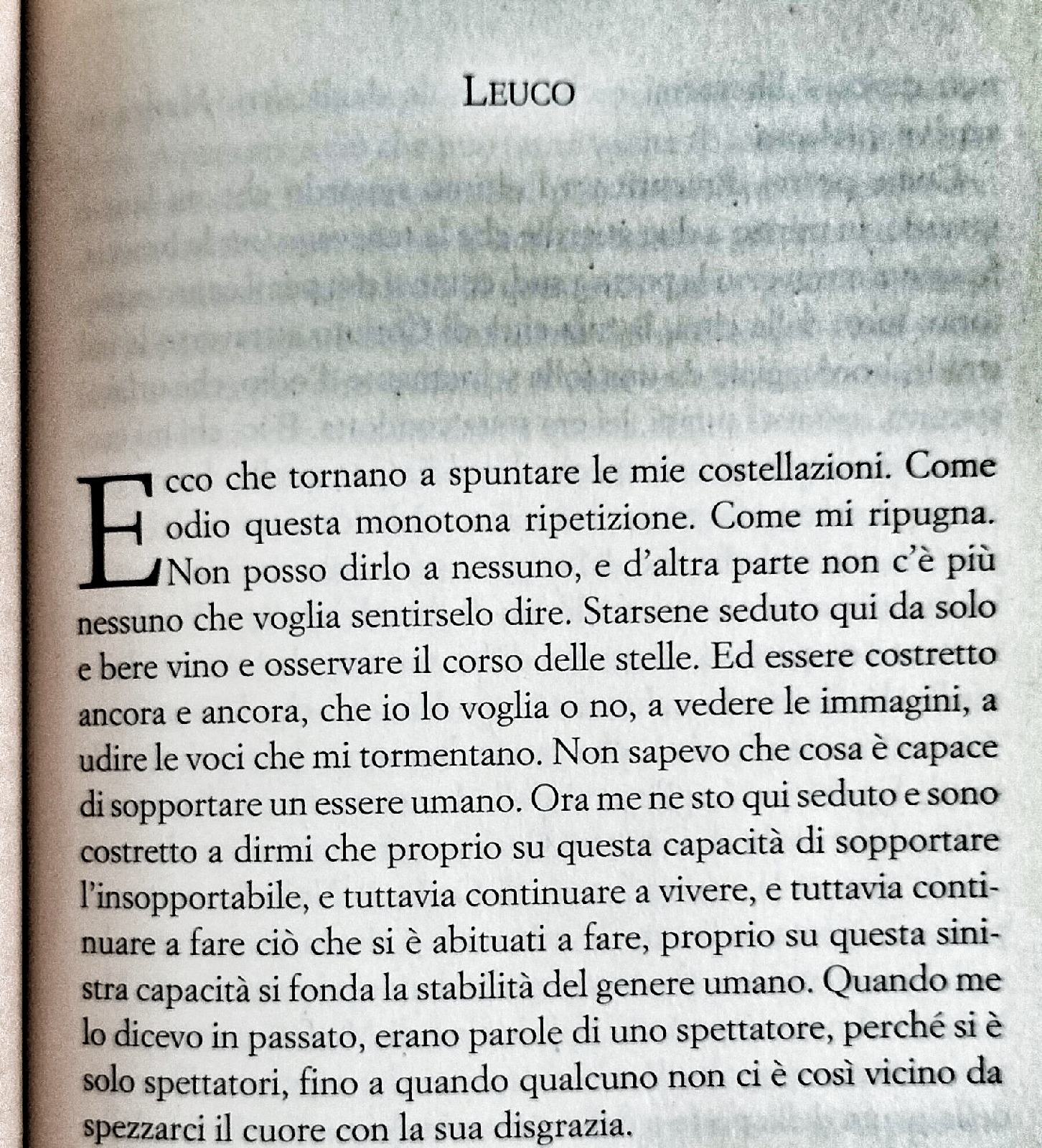

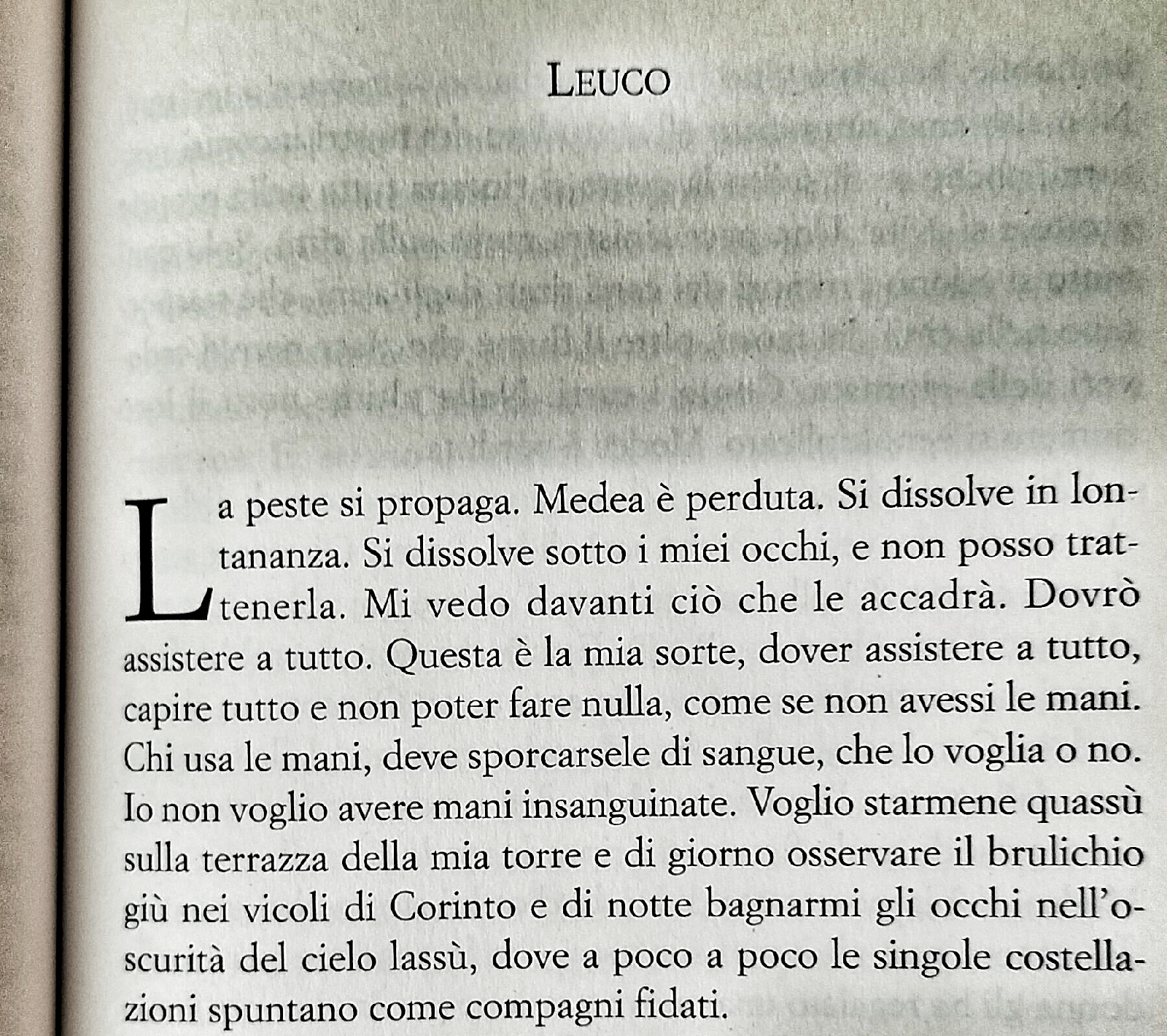

LEUCO: Di Corinto. Secondo astronomo del re Creonte.

GLAUCE: Di Corinto. Figlia del re Creonte e di Merope.

Le domande hanno perso senso strada facendo.

Siamo noi che ci degniamo di scendere fino agli antichi, sono loro che vengono a noi? Fa lo stesso.

La donna selvaggia.

l’intera Colchide era piena di oscuri segreti, e quando io arrivai qui a Corinto, profuga nella scintillante città del re Creonte, pensai con invidia: costoro non hanno segreti. E loro stessi ne sono convinti, è questo che li rende così persuasivi, ti trasmettono quest’idea con ogni sguardo, con ciascuno dei loro movimenti misurati: ecco, esiste un luogo al mondo dove l’essere umano può essere felice, e solo in seguito mi resi conto che se la prendono molto se metti in dubbio la loro felicità.

«Come accade la vita? È una questione di cui mi sono proccupata presto. La vita è identica al tempo che passa ineluttabilmente e tuttavia misteriosamente? Mentre scrivo questa frase, passa del tempo; contemporaneamente inizia – e passa – un minuscolo pezzo della mia vita. [...] Strano allora che non riusciamo a coglierla. Sfugge all’occhio che osserva, anche alla mano che annota diligente».

C. Wolf, Un Giorno all’anno. 1960-2000, e/o, Roma 2006

“Nessuno scrittore è in grado di restituire la consistenza reale della vita vissuta”

...niente andrà secondo i piani. Meglio dunque arrendersi al movimento casuale di ciò che accade.

“Seguita a spaventarmi la quantità di cose che dimentichiamo se non si annota tutto” continua Wolf “e la rapidità con cui succede. D’altra parte: fissare tutto è irrealizzabile: bisognerebbe smettere di vivere”.

Il racconto nasce per rispondere all’iniziativa del giornale Moscovita Isvestija che invitava gli scrittori di tutto il mondo a «descrivere con la maggiore esattezza possibile una giornata di quell’anno, e precisamente il 27 settembre». Ma la maggiore esattezza possibile fino a che punto si può spingere?

la lingua è sempre l’espressione di una percezione del mondo

Se cambia il mondo deve cambiare anche il linguaggio

“A intervalli regolari che

sembrano abbreviarsi, il nostro udito, la vista, l’olfatto, il gusto si

comportano diversamente da quanto avveniva poco tempo prima.

Nel modo di avvertire il mondo circostante si è verificato un mutamento che

giunge a sfiorare l’intangibilità del ricordo; ancora una volta vediamo

il mondo - ma cosa significa il mondo? - sotto una luce diversa.

I vincitori possono dare libero corso ai loro sentimenti, gli altri, I vinti, devono tenerli chiusi dentro di sé.

“col suo culto superstizioso del risultato misurabile”

...appartenenti in ogni caso a una cultura di second’ordine.

Ma invece di cercare a tutti i costi di integrarsi nell’aberrazione dei sistemi dominanti, prendono la parola e scrivendo e vivendo “puntano all’autonomia”. La presa della parola, la creazione di un linguaggio proprio, costituiscono il movimento fondamentale per la libertà.

Ferite

Nel 1973 Ingeborg Bachmann muore, a Roma, per le conseguenze delle ustioni riportate nel corso di

un incendio nella sua casa di via Giulia. Quando tre anni dopo Wolf pubblica Trama

d’infanzia, pone come epigrafe del Capitolo 8 un verso della poetessa che

recita: “Con la mia mano bruciata scrivo del fuoco”.

Riferimenti, citazioni, riflessioni su Bachmann percorrono tutti i racconti, i

romanzi e i saggi di Wolf, ma questo colpisce particolarmente. Per scrivere del

fuoco bisogna ustionarsi. La lingua passa ancora dal corpo e dalle sue

ferite.

Rahel Varnhagen, animatrice di uno dei salotti del romanticismo tedesco. “Sono convinta che essere feriti là dove siamo più sensibili e dove ci è più insopportabile faccia parte della vita: l’essenziale è come ne usciamo”.

Unter den Linden è un'espressione tedesca che significa "sotto i tigli". Si riferisce a un viale di Berlino che ospita alcuni dei monumenti più importanti della città.

La strada reale Unter den Linden, che attraversa Berlino da est a ovest, si trasforma in un doppio onirico. Come succede spesso nei sogni, i piani si confondono, e momenti di lucidità si alternano ad altri di totale spaesamento. C’è una ragione per cui è lì, qualcuno lo ha richiesto, ma non sa molto di più. In ogni caso la protagonista va avanti, sapendo che “Ogni mondo ha le sue regole, bisogna muoversi in quelle regole”.

L’unico modo giusto per attraversare il sogno è con l’atteggiamento spensierato del bambino nelle favole.

La ferita per rimarginarsi esige una ricomposizione, un attraversamento del dolore.

Tutt’a un tratto capii: quella ero io…Ora tutto mi si chiariva di colpo. Dovevo ritrovare me stessa: era il senso della convocazione. Cellula dopo cellula il mio corpo si riempì di nuova gioia. Una quantità di vincoli mi abbandonò per sempre. Non c’era infelicità che avesse impresso il suo sigillo una volta per tutte sulla mia fronte. Come avevo potuto essere così accecata da sottopormi a una sentenza sbagliata?

Leuco, alto, snello, piuttosto maldestro, dal cranio ovale, che sta allo scherzo ma non è in grado di scherzare a sua volta.

Non sono più giovane, ma pur sempre selvaggia, lo dicono i corinzi, per loro una donna è selvaggia se fa di testa sua. Le donne dei corinzi mi sembrano animali addomesticati, resi con cura mansueti, e mi fissano come un’apparizione estranea, noi tre allegri all’estremità del tavolo attiravamo tutti gli sguardi, tutti gli sguardi invidiosi e sdegnati della società di corte e anche, ebbene sì, quelli imploranti del povero Giasone.

...non c’è posto che offuschi la nitidezza della percezione quanto un posto al seguito del re.

...il magnifico luminoso palazzo del re Creonte edificato ancora una volta specularmente sopra l’abisso, sull’oscurità.

La città ha fondamenta sopra un misfatto.